- 浏览次

中亚黄金丘墓葬出土艺术品及其文化语境

李京泽

公元前334年,亚历山大大帝率领的希腊一马其顿军团开始了向东方的远征。这场远征不仅为古波斯与古希腊一百多年来的缠斗画上了句号,而且开启了一次希腊化的“文化远征”。它深刻地塑造和影响了“希腊化远东方”' [The Hellenistic Far East]这一历史、地理和文化名词的产生。因此,学界以亚历山大东征为上限,定位“希腊化”时期之开始。而“希腊化的远东方”之名则指代这一时期,伊朗高原以东,希腊人曾经到达过的、受到希腊化较直接影响的地区。具体而言,该地区大致包含古代巴克特里亚一索格底亚那、阿拉霍西亚、键陀罗等几个地区,其覆盖范围主要包括今阿富汗和巴基斯坦,以及乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦,甚至是伊朗东部的一些地区。

然而,希腊一马其顿人建立的新帝国所面对的环境,在各方面都与被它取代的古波斯帝国相似,特别是都要面对该地区的重要影响力量—长期以来在北方亚欧草原活跃的游牧民族。表现在视觉领域,虽然这次远征为之后中亚艺术的发展浸染了更浓厚的“希腊印记”,然而该地区艺术从一开始就是由活跃于当地的各个民族共同塑造的—尤其是当游牧民族在这里占据上层地位后,该地区的视觉图景发生了新的变化。

在历史文献中常常被称为“塞种人”的游牧民族取代了希腊一马其顿人,成为该地区的新统治者。此后的希腊化远东方历史时期,直到贵霜帝国在这里建立起新的统治,被称为希腊化远东方的“黑暗时期”。实际上,所谓“黑暗时期”的判定,往往是因为某种偏见或是材料匾乏。研究越深入,“黑暗时期”在历史—尤其是文化史中的意义就日益显露。该地区的情况也是如此。随着“黄金家宝藏”等一系列考古发现,人们对该时期艺术乃至文化的价值评估越来越高。

然而,以法国人为主导的挖掘者最初瞩目的仍然是黑暗时期的出土物与希腊风格的联系。一方面,单纯的风格分析,常常将每一个作品的风格都联系一个外来传统,而不是将之置于它的语境。另一方面,学者常常对希腊化中的文化交流做出高、低之评判,尤其是面对游牧民族影响时,“蛮族化”常常成为对应于“希腊化”的劣等词。于是,希腊化常常被视为“好像是一个上级的文化从自己的满溢的杯子中,倒入接受的、下等的文化的空容器中”。2

1希腊化远东方,即Hellenistic Far East,是研究希腊化时期的一个专有名词,由于将fareast直译为远东,容易与经典的“远东”概念,即东亚、南亚、东南亚等地混淆,因此笔者采用“希腊化远东方”这一翻译。

笔者认为,在考察文化传播与交流对艺术的影响时,不能将艺术品的创作者和赞助人视为一个被动的角色,忽略其作为一个人群的主体选择和意图。在黑暗时期特殊的时空语境下,在“希腊化”与所谓“蛮族化”的碰撞中,生活在多元文化语境中的个人或群体组成的合力造就了该地区特殊的艺术面貌—黄金丘墓葬恰恰为我们提供了具有代表性的实物材料。对这些材料及其背后的多元文化语境进行分析,尤其是分析游牧民族主导下的文化意识与视觉艺术间的互动关系,将有助于我们理解,希腊文明如何在游牧民族统治下的多元文化语境中生存和传播,以及在这一过程中,文化意识的混杂和交往又是如何地发挥作用。

一黄金丘墓葬及其发掘的简要评述

“黄金丘”墓葬指的是在喀布尔西北340公里处的迪利雅特佩(Tillya-tope,当地名字,该词原义为“黄金之丘”)地区发现的墓葬群。墓葬中出土约20000件工艺品,绝大部分是金器。学界普遍认为该墓葬位于公元前一世纪到公元一世纪这段时间,而且认为该墓葬很有可能是统治者家族墓葬。3

学术界对该墓葬的第一印象无疑来自萨氏的挖掘及其报告。4黄金丘宝藏曾一度不知所踪,在2004年才在阿富汗总统官邸地下被重新发现。由于研究的“断代”,萨氏的报告仍然被反复引用,很大程度上帮助和影响了我们对该墓葬的认知。然而,萨氏的整理和分类,明显体现出对希腊艺术的推崇和对游牧民族审美趣味的轻视。此外,类似的贴标签式的风格分析,也难免落入风格学的案臼。在西方中心主义学者那里被贴上主要展现了希腊一罗马风格标签的出土物,可能在受到后殖民主义思想影响的东方学者眼中,却被认为更多展现了游牧民族风格。因此,在我的分析中,尽管风格分析仍是不可避免的,但我更试图关注一件出土物的图像所体现的明确文化因素,或者是能够明确看出归属地的物质材料·因素。实际上,无论基于何种立场和背景,学者必须承认这批出土物反映了多种文化因素的融合的影响,同一件出土物可以做出多种解读,或同时体现了希腊性、东方性、游牧一草原文化等多元风格的影响,而我要重点分析的恰恰是这样的出土物。

二游牧民族对“希腊典型形象”的接受

出土物中有一批所谓“外来艺术品”,包含可能是战利品的希腊一巴克特里亚艺术品,以及一些来自外地的进口物品。这些物品,所占比例较小。最能体现多种艺术融合趋势的视觉文化材料,可能是黄金丘墓葬中大量“本土制造”的艺术品。这些艺术品呈现出惊人的多元面貌,使得观者很难从视觉上定义“本土”的所指为何。因为经过多年统治,希腊文化已成为当地主流文化

2 L. Malkin. "A Colonial Middle Ground:Greek, Etruscan, and Local Elates in the Bay ofNaples", in The Archaeology of ColonialismGetty Publications, 2002, p. 153.

3张志尧编,《草原丝绸之路与中亚文明》.新获美术摄影出版社,1994年,第224-225页。

4 Victor Sarlanidl, Golden Hoard of Bac-tria: From the Excavation of the lillya-tepeNecropolis In Northern Afghanistan, Harry N.Abrams. Inc., 1985.

之一,对于游牧民族统治者来说,选择“希腊化”实际上是“本土化”的一部分。尽管如此,一批有希腊语铭文出现的器物,可以成为黄金丘材料所受到的希腊影响的最明确证据。

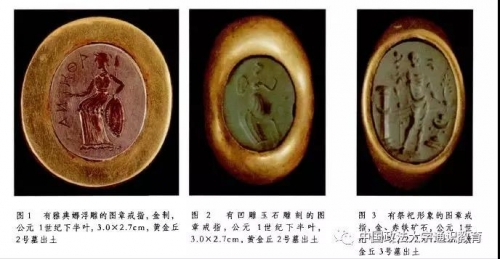

一个最清楚的铭文出现在2号墓墓主人的左手指环上(图1)。指环雕刻的女性坐像旁边,有铭文“雅典娜”一词。女神并不重视面部刻画,头戴马其顿式头盔,身穿希腊式长袍服饰,右手持盾,盾后立有长矛。因为其粗糙的面部,萨氏嘲笑它与希腊神的古典美相去甚远,认为印证了本地希腊化艺术的衰落。然而其衣褶的细致雕刻和盾牌的花纹雕刻,似乎显示出工匠的兴趣更在于对体态和装饰的刻画。同一墓主人的右手指环上的雕刻(图2),以及其他墓出土的类似指环上的雕刻(图3),都是如此,不能简单视之为所谓希腊古典美的衰退。

雅典娜形象似乎对于游牧民族统治者有着特殊意义,我们在3号墓再次看到类似例子,也体现出游牧民族对于希腊典型形象的接受。3号墓中的一件坠饰上同样有“雅典娜”的希腊铭文,雕刻的雅典娜手执长矛、盾牌、一身戎装(图4)。这种战士形象,似乎是游牧民族容易与希腊人沟通的兴趣点。依然在3号墓,我们看到更加细致的一对同样手执长矛、盾牌的战士形象(图5)。这对战士形象出现在一个带扣的两端。战士头盔和头盔上的弯曲羽毛,让我们想起了硬币中展现的希腊一巴克特里亚统治者欧克拉提德斯的马其顿头盔(图G)。实际上,从头盔、胸甲、长袍、斗篷到脚下的凉鞋,这都是一个马其顿战士形象。然而这个马其顿战士出现在一个充满草原文化风格的“框架”中。战士脚下有幻想的狮、龙结合形象,而环绕战士的树丛中有鸟或鹰的形象。对于游牧民族来说,这无疑是一个很亲切的形象,尽管对于马其顿式战士的细致描绘,证明工匠对于他所采用的希腊传统有明确意识。无论这个融合的图像被认为是希腊式的,还是更多与游牧民族相关,它无疑都是战争的“人格化”,表达了游牧民族统治者对于勇武的推崇和对相关视觉象征的兴趣。

三“蛮族化”与“希腊化”的“本土化”融合

因此,我们从这些形象中看到,游牧民族根据自己的需求和审美趣味,丝毫不忌讳对希腊文化典型事物的接受,甚至将之完整而自由地放置在游牧文化的象征“框架”中。然而,如果说这样的希腊视觉元素与游牧文化视觉元素的结合仍然更像是“并列”的话,一批所谓“蛮族化”的希腊化艺术品,更能够体现出两种“风格”的融合。

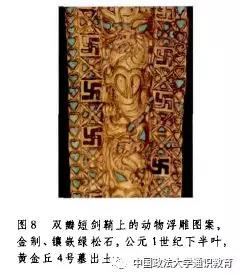

我们首先应该注意到,尽管统治松散且不稳定,游牧民族无疑将他们的文化强势地带入巴克特里亚地区。尤其是在游牧民族统治者墓葬中,我们能够看到更多的视觉文化元素指向欧亚草原世界。墓葬本身的埋葬方式,即以3号墓为主墓,其他墓为伴随墓的安排方式,就符合从乌拉尔地区到南西伯利亚的丧葬规制。5在这些陪葬品中,我们能够发现一批“明晰”的斯基泰文化造物。4号墓出土的一把短剑鞘就是典型例子(图7)。这种短剑鞘,非常便利于绑在骑士腿上。我们可以在很多游牧文化圈的视觉文化材料中看到类似例子,例如西伊朗、东南安纳托利亚、叙利亚、北巴克特里亚,甚至是新疆的尼雅、伊犁峡谷等地。6

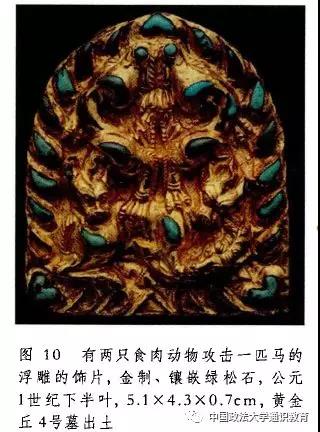

正是在黄金丘出土的这类短剑鞘装饰上,我们还能看到黄金丘出土物中的一个普遍的游牧文化特征,即热衷宝石等的镶嵌,喜爱一些特定装饰图案和各种动物造型—包括用写实手法表现的神秘的野兽图案,以及动物相斗图案。4号墓出土的另一个短剑鞘上的装饰造型,就是草原文化典型的有多枝形鹿角的食肉动物造型(图8)。这种造型来自阿尔泰草原文化,在欧亚大草东部乃至中国北部都有传播。在同时期新疆和田的一个织物上,我们也能看到具有同样图像学传统的有鹿角的食肉动物带状图案(图9)7关于动物相斗的场面,4号墓出土物中有精彩的表现,如一个有翅膀的食肉动物攻击一只阿富汗本土并不出产的草原羚羊,以及两只豹子攻击一匹蜷伏的马(图10)。有意思的是,即使是在一个游牧文化传统的经典马形象中,我们也看到了一丝希腊因素:在黄金丘宝藏中的马造型雕刻有着长长的鬃毛,似乎受到了希腊的影响。游牧民族对于马的喜爱,应该使他们很容易接受这种有着长鬃毛的马的图示。

我们已经看到黄金丘墓葬的出土物,在整体面貌上呈现突出的游牧文化特征,我们还在上一小节中看到,游牧民族统治者很自然地接受了希腊文化元素。在此基础上,游牧民族统治者赞助

5 Henri-Paul Francfort, "Tlllya Tepe and ItsConnections with the Eurasian Steppes", inAfghanistan: Forging CNlllzatlons along fheSilk Road, The Metropolitan Museum of Art,2012, p. 91.

6 Ibid., pp. 92-93

7 Dominlk Kelier and Regula Schorta ed.,Fabulous Creatures from the Desert Sonds:Central Asia Wollen Texllles from fhe SecondCentury B.C. to the Second Century A.D.,Abegg-Stiftung, 2001, Illus. 1, 13, 14, 15, etc.

下的工匠,自觉或不自觉地在他们的产品中,将两种文化的视觉元素进行“本土化”的融合,形成了独特视觉面貌。这种融合现象在黄金丘墓葬的出土物中可以说随处可见,而6号墓可能是最能体现游牧民族统治者对“希腊元素”主观选择的案例。

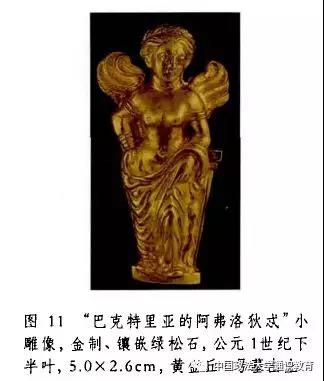

6号墓的墓主人年纪在25岁到30岁之间。同其他几个女性墓一样,也使用了中国生产的镜子作为陪葬品。G号墓的女主人是所有墓主人中唯一呈现出头骨人工变形的案例。这种自出生时就有意令头骨变形的中亚本地习俗,显示出墓主人在中亚长大。但是她左拳握着一枚帕提亚金币,而口中含有一枚帕提亚银币,呈现出希腊式的典型丧葬风俗,即以口中的钱币作为冥河摆渡人的渡资。此外,G号墓出土众多有希腊特色的艺术品,也显示出她似乎乐于展示其希腊生活方式和死亡方式。其饰品中有一尊被称为“巴克特里亚的阿弗洛狄戒”的雕像。(图11)所雕刻人物的希腊发型,半裸的希腊服饰,衣纹的褶皱和并不标准的希腊式对置姿态[contrapposto]8都指向了与希腊文化的联系。无独有偶,2号墓也出土了另一个可被称为“巴克特里亚的阿弗洛狄戒”的形象(图12)。两相对比,2号墓的“阿弗洛狄戒”形象似乎更具融合的特征。它虽同样半裸、有翅膀并且背后还有小爱神厄洛斯形象,但头饰是塞种人式样,面容更严肃,腿、胸、腹等体型的表现都被减弱,而是强调了其宽大的翅膀和胳膊靠在宝座上的姿态。考虑到2号墓离3号中心墓更近,并且墓主人是30岁到40岁的女性,似乎工匠在履行统治者的委托时,更多考虑形象要适合象征一个游牧民族的王后的女性美。

6号墓出土的另一个极具希腊特色的图像,是墓主人喉咙处斗篷挂钩上雕刻的场景(图13)。这组带钩上成对出现的形象,描绘一个巨大神兽之上坐着一位男性和一位女性。男女背后是一位有翅膀的女性,一手持花冠、一手持棕桐枝。怪兽脚下同样有一个幻想的人形怪物,正对着怪兽上的男女举起一个山羊头形状的酒杯。这组场景很容易让人联想起酒神仪式的场景:酒神与阿里阿德涅出行,伴随着下方的森林之神或萨提尔形象和空中飞着的胜利女神。在巴克特里亚地区,酿酒业可追溯到远古,而酒神仪式在整个希腊化的东方世界也特别流行。9然而,总体而言,它与经典希腊一罗马式酒神仪式场景极不一样。最大差异,首先是远超骑者比例的怪兽形象。游牧文化似乎更热衷这样的表现。这个可被称为“格里芬”的怪兽,被着重刻画了锋利的爪牙、强壮的躯干、狰狞的面部,醒目的胡子,以及从头部直到脊梁的风格化的大面积锯齿状鬃毛。除了整体造型的敦实处理是草原样式之外,人物面部描绘和服饰也较少希腊化特征,相反在怪兽下方的面部描绘最为生动的森林之神或萨提尔形象,其秃顶、紊乱胡须和弯窿形的头盖骨,流露出东方人特点。镶嵌的绿松石图案更加提示我们这是一个经过游牧民族文化阐释的酒神场景。可以说,尽管可能游牧民族赞助人要求一个酒神场景,而制作的工匠也了解希腊风格和图像学,但是工匠有自己关于场景布置、组合和细节表现的理念,并且显然得到了游牧民族统治者的认可,将之作为葬衣的醒目装饰。

同样可能与酒神场景有关的是4号墓出土的一个骑狮形动物的女性图像(图14)。这个有饰边镶缀的近乎圆雕的图像重复出现了九次,通过连接部件互相连接组成了一个华美的金腰带。这种华美腰带本身属于游牧习俗,与小亚细亚的更早传统类似,而该传统至少在帕提亚和贵霜时期的视觉文化材料中都可以看到。’10回到这个形象本身,关于它的辨认是有争议的。首先,有人认为她是希腊神话中唯一骑狮子的女神—西布莉女神,一个小亚细亚人崇拜的自然女神;其次,有人认为她也可能是西亚地区流行的娜娜女神,一个有同样姿势的丰饶之神;第三,根据她手上所持酒杯和G号墓的骑格里芬的酒神与阿里阿德涅形象的比照,也有人认为她与酒神有关,可能是酒神女祭司。此外,九个形象尽管相似,但是分别制作,不尽相同,其中有两个形象的发型,正与我们刚才所举例子中的酒神发型一致。实际上,在希腊化远东方,由于希腊人和游牧民族统治者采取的宗教政策,不同神系中神职相同的神的混合,是一个普遍现象。娜娜女神和西布莉女神的合一,就可能在阿伊·哈努姆城的出土物中有所体现11无论如何,这位女性手中拿着一个典型希腊式双把器皿,而她所穿的服饰初看上去有希腊特色,而从胳膊上厚重图案装饰的袖筒来看,却更像一位塞种女性的服饰。人物的面容和周围环绕的饰边镶缀也充满了游牧文化的风味。因此,即使这个形象真的是一位酒神女祭司,也一定是一位塞种人的酒神女祭司。

在上述例子中,在游牧民族统治者的赞助下,工匠们对典型的希腊式图像作了自主的解读和诊释,或者直接将人物主角换成一个游牧民族形象,以迎合统治者的趣味。在整个黄金丘墓葬中,除了少数来自罗马的硬币,我们几乎找不到“纯粹”以希腊样式再现的希腊图像。几乎所有希腊文化的典型形象,都呈现出与其他文化、尤其是游牧文化的视觉元素融合的图像,如2号墓的驭龙者吊坠和疑似音乐家的形象,以及2号墓、3号墓的骑着海豚或鱼的小爱神等等。实际上,对于游牧民族统治者来说,希腊文化的特殊性在于它属于游牧民族统治者之前的权力阶层,属于之前统治时期的主流上层文化。正如希腊人继承了古波斯的管理体制,并在一个古波斯型制的建筑中办公、神庙中祭祀一样,游牧民族统治者也乐于继承希腊文化,并享有同样的统治者地位,成功进入希腊人统治下的伊朗,并建立强大安息(帕提亚)政权的游牧民族前辈帕提亚人已经经过了这一过程。如同他们的邻居和

10 Victor Sarianidi, Golden Hoard of Bac-trlo: From the Excavaflon of the Tlllya-tepeNecropolis In Northern Alghanlstan, p. 38.

11杨巨平撰,(娜娜女神的传播与演变》.载《世界历史》,2010年第5期,第107页。

成功前辈帕提亚人一样,进入巴克特里亚的塞种人,在心态上也自觉不自觉地将希腊文化视为一种较高级的文化,并乐于展现他们对之的接受。

四游牧文化视觉元素与其他文化视觉元素的融合

然而,对游牧民族统治者来说,希腊文化终究不过是他们进入巴克特里亚地区后要接受的众多文化因素当中的一个。自东方迁徙而来的游牧民族统治者,并非来自荒凉之地的“蛮族人”,相反,他们早已习惯与周边的农业民族交往和互动,互相吸收和影响对方的文化。在中国与北方草原民族之间,这样的例子已屡见不鲜。在巴克特里亚,他们再次重复了这一进程。在黄金丘宝藏的视觉文化材料中,我们同样能够看到游牧民族统治者乐于接受其他多种文化视觉元素,并将之与游牧文化视觉元素融合地呈现。

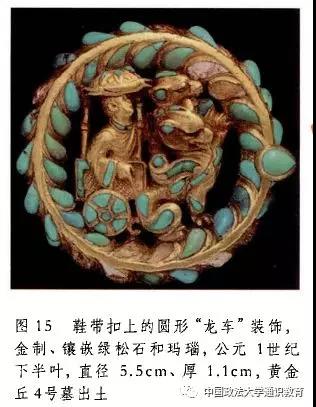

前面已经提到,在黄金丘墓葬中也有游牧民族女性墓葬中常见的中国镜子。这些镜子有汉字铭文,并呈现出明显的汉代型制。除此之外,其他一些形象也能让人们明确地想到中国文化的视觉元素。4号墓出土的一对鞋皮带扣,雕刻有一圈游牧民族喜爱的杏仁状宝石镶嵌,但中间表现的场景是一个人坐于被怪兽拉的二轮车之上(图15)。该人物身穿有立领的长袍,并有宽大袖筒,被很多学者认为是中国式长袍。学者还普遍认为人物所坐的有蓬顶的二轮车,与汉代画像石、画像砖上描绘的有华盖的马车类似。12

黄金丘宝藏出土物已没有呈现出明显古波斯传统,但是仍有一些艺术品呈现出很久以前存在于本地的波斯风格的隔代影响,甚至有个别可以上溯到青铜时代的传统。由于相隔很久,这种艺术品往往呈现出多元的复杂视觉元素,典型的就是驭龙者形象。这种一人驭双龙的形象本身是古波斯和草原文化中共有的人物组合,甚至可以上溯到亚述时期。这种组合在黄金丘2号墓和G号墓中出现了两次。尽管都有大量宝石镶嵌,但两次都有不尽相同的表现形式,似乎同前面提到的两个“巴克特里亚的阿弗洛狄式”形象间的差异一样,与两个墓主人的喜好、背景和地位相关。例如有明显希腊色彩的G号墓中的“驭兽者”形象,就是一个希腊式的女性形象(图16),而2号墓的驭龙者形象则更严肃和神秘(图17)。似乎是由于游牧民族对装饰和动物的喜爱,2号墓的驭龙者形象在整个装饰中反而成了次要角色,比例较小。驭龙者服饰,像塞种或中国式的服饰与古波斯式裙子的混合。他头戴的锯齿王冠,也似乎来自古波斯传统。在键陀罗地区也发现了一个极为类似的形象。13这个龙有着马蹄、翅膀、弯曲角和由镶嵌宝石组成的鬃毛,体现出阿尔泰艺术中幻想造物的特征。总体而言,该艺术品体现出一种古波斯和亚欧草原上的塞种人的视觉元素的融合。一方面,在这件艺术品中,驭龙者正面呈现和与两个怪兽的组合属于草原文化图式特征(在古波斯那里,驭龙者往往表现为正侧面);另一方面,在这个驭龙者组合中,强调的是控制而不是争斗,是再现这一概念而不是叙事性的表现过程,又更属于古波斯的传统。因此,可以说在这件艺术品中,工匠吸收了古波斯和游牧文化元素,对这一形象做了再阐释。

印度的影响在黄金丘墓葬中所见较少,除了3号墓出土的象牙梳子外,比较明显的可能是G号墓出土的一些有摩揭鱼和神象形象的头饰。这一图像与古波斯也有着一定联系,但摩揭鱼的图像一般来说被认为源于印度。

至于罗马的影响,由于黄金丘出土的视觉文化材料中的希腊因素已经是被融合过的,所以视觉上很难明确区分开希腊与罗马。但是,除了发掘出的罗马钱币之外,最能证明罗马影响存在的,是4号墓棺木外的一个罗马式折叠椅。这是一个典型的罗马统治者官方宝座。在贵霜王朝创立者丘就却模仿奥古斯都所铸造的硬币上,也有同样例子。从“贝格拉姆宝藏”及其他材料所体现的该地与罗马的交往情况来看,14该地区的人民,尤其是上层统治者对罗马是熟悉的,因此他们应该了解此物作为王权象征的特殊意义。

总之,从上述视觉文化材料的分析中,我们能够清晰地看到,这个游牧贵族卜层统治者的墓葬出土物,呈现出游牧文化大背景下的多种视觉文化元素的融合。由于政治、地理、文化心态上的众多原因,在公元前1世纪到公元1世纪的这段时间,各种文化的视觉元素在这一地区以各种方式融合,并呈现出了不同程度的影响力,构成了黄金丘宝藏出土物的混杂身份。

五黄金丘出土物中的风格融合和混杂性身份

在具体分析这一混杂身份之前,让我们回顾一下黄金丘墓葬的墓主人—游牧民族统治者所处的环境。在西方,他们面对近东地区的强大统治者帕提亚人以及更西方的强大罗马帝国;在东北和东方,贵霜帝国正在形成中—在之后的岁月里,贵霜帝国将最终征服这一地区,并成为新的中亚帝国;在南方,则是印度一帕提亚王朝统治着从赫拉特[Heart]到印度的土地。一方面,无论黄金丘墓葬统治者是先来的塞种人、还是后来的月氏人,放眼四顾,他们身处于同样是游牧民族控制的政权的包围之中,而且叮能是最为弱小的势力。身处夹缝之中,从心理和政治生存需要上,这些游牧民族统治者自然不可能特立独行,而是要保持与更厂‘阔范围的亚欧草原游牧文化的密切关系。另一方面,这里的游牧民族统治者,与整个希腊化远东方地区的游牧民族统治者一样,而对的是一个人口、商品和理念流动加快、文化作用力更加复杂的多元文化环境。他们的前辈,西方的帕提亚人更早地接受了希腊文化和波斯文化的影响,而在他们的南方,印度一帕提亚统治者

14罗帅撰,(阿富汗贝格拉姆宝藏的年代与性质》.载《考古》,2011年第2期,第69-70页。

在带动所谓西北印度的“希腊化文化复兴”的同时,也正在大肆兴建佛教建筑。在巴克特里亚地区这个十字路口,在游牧民族的控制下,如同视觉文化材料中展现的多元风格的融合面貌一样,不仅多种文化之间的交往和互动极为混杂,而且每个文化本身的影响和作用力也是复杂的。

游牧文化的作用力似乎最为清楚,因为黑暗时期的上层统治者是游牧民族。但是要注意到,游牧民族与农业绿洲的定居人口之间的交往由来已久。一些草原文化因素早就在帕提亚、古波斯甚至是希腊的形式中存在。因此单独从文化交流与传播来看,我们很难判断某个游牧文化内涵的图像是否只是游牧民族统治者自身从草原带来的,还是经过了其他文明的再阐释后再次反向影响回来。我们只能判断,对于游牧民族统治者来说,具有游牧文化色彩的图像因素总是容易被接受的。就像我们前面提到的,还要考虑到该地区的游牧民族统治者与更广阔的草原文化圈所保持的联系。从视觉文化材料的具体分析来看,黄金丘的游牧文化元素,不仅体现出与亚欧草原西部萨尔玛提亚人的联系,而且也体现出与阿尔泰草原文化、与中国新疆的匈奴文化和西域文化的联系。

就希腊文化的影响而言,情况也是复杂的。既有本土希腊一巴克特里亚风格中即有的希腊视觉文化元素,又可能有西方更早希腊化的游牧民族统治者帕提亚人的影响,而更远西方的罗马的影响也要考虑到。波斯文化的作用力情况也类似,既有本土波斯文化残留,也有西方帕提亚人所接受的波斯文化元素。对于从东方迁徙而来的游牧民族统治者来说,中国是他们的老邻居,对中国视觉文化元素的喜爱和接受由来已久。从文献和黄金丘、贝格拉姆等地的实物证据来看,该地区自身也保持了与中国的联系。印度的影响则无疑更多来自同为游牧民族统治的西北印度、阿拉霍西亚地区,甚至是来自与更南方的印度中南部的交流。伴随着佛教文化的兴起和传播,这一影响将会越来越强烈地体现在阿富汗的物质文化中。

总之,在游牧民族统治时期,由于文化作用力的改变,黑暗时期的希腊化远东方艺术中常常呈现出游牧文化、希腊文化以及其他各种文化的视觉元素的混杂与融合现象。在这种融合中,仅仅是通过风格分析,单独地提取出某种文化的影响因此是困难的,而且是不符合实际的。文化并非是一个可以任意拼合的实体—尽管在论述时,有时候我们不得不把它作为一个似乎具有实体性的主语去使用—而是一个应该更具体分析的想象的共同体。

由于政治和地理的原因,从来自遥远西方的希腊人统治这里开始,这里就已经成为了一个多元文化混杂的地区。而黑暗时期的统治者同样是从遥远的东方迁徙而来,并且与更倾向于定居的希腊文明不同,这些统治者具有更强大的迁徙和流动能力,在与农耕文明接触之后,体现出强大的包容和吸收能力。于是,在游

牧民族的统治下,希腊化远东方地区的人口流动、文化交往加快,多元文化语境更加复杂,也更加宽容。

身处彼时彼刻的工匠或赞助人,并没有形成现代学者对文化差异和风格融合的明确意识。相反,人们可能从一些在现代人看似不同的文化特质中,自由地取用以塑造自己的想象的共同体。黄金丘宝藏就显著地体现了这一点。因此,文化的影响和传播,实际上要更多地依赖于人、物与技术的有形流动。很自然地,物带给人的感觉以及入的心态,无疑将会是影响这种流动的重要因素。而在这些感觉和心态背后,往往是意识形态的自觉和不自觉的规训,特别是统治阶级意识形态的规训,甚至在一些特殊的时刻,会有着明确的政治上的考虑,例如,在今巴基斯坦出土的一枚印度一希腊国王的钱币上,两面刻有希腊文和印度铭文与图像双语,就很可能是为了使国王可以将自己以不同的方式展现给不同地区的领民。15无论意图为何,黄金丘墓葬出土的艺术品体现出游牧民族乐于吸收来自不同文化圈的艺术传统,东西方文化下的两种不同艺术传统在游牧民族统治期间呈现出了加快融合的趋势。

将之前希腊人统治时期的整体图景与黄金丘宝藏的视觉文化材料相对比:在前者中,多元文化的混杂更多呈现出并列的面貌,而在后者中,多元文化的混杂已开始显现出融合的面貌。类比希腊人统治时期的“希腊一巴克特里亚风格”,我们不妨将这一时期的视觉文化称为“塞种一巴克特里亚风格”(尽管我仍然坚定地质疑一个统一风格的存在和其合理性)。这种新的“风格”绝非萨氏所说的“一个低质量的希腊化艺术的王朝流派”,也绝不是呈现出萨氏所谓“次等艺术水平”。16这种判断不过是遵循将希腊文化视为高等级文化的固定思路,并且源于对游牧民族视觉观念背后的世界观和文化观的解读无力。相反,这些艺术品的制作者有着属于自己的独特创造力,展现出依据自身或赞助人的理念和审美趣味,努力融合多种文化视觉元素的伟大尝试。在这些艺术品中没有所谓的“文化衰落”,也没有“审美趣味的衰退”。任何一位正视这些艺术品的观众都不可能无视其感染力,对于当时的接受者来说,情况可能更是如此。

随着游牧民族的统治力量在希腊化远东方地区扩散,这些艺术品对整个希腊化远东方地区的艺术生活产生了有力的影响,但他们独有的艺术创造力和复杂的文化与世界观,似乎并没有在希腊化远东方地区得到更广泛地传播,或者仅仅是悄然地融入了之后的贵霜王朝艺术之中—其原因也许不仅仅是政治版图的变动,更重要的是,一种以佛教文化为内涵的艺术形式即将汹涌北进,涌入巴克特里亚地区。

15 A.N.Oikonomides,伙Little Known Poemby C.P Cavafy: Coins with Indian Inscripflons'in AncientWorld 9, pp. 35-37

16 Victor Sarianidi, Golden Hoard of Bac-trla: From the Excavation of the Tlllya-tepeNecropolis In Northern Afghanistan, p. 54.